Durante siglos, tuvimos la intuición de que las estrellas estaban muy lejos, pero convertir esa intuición en un número fue una hazaña de paciencia, óptica y matemáticas que cambió para siempre nuestra idea del tamaño del universo.

La clave estuvo en un fenómeno llamado paralaje estelar, que la experiencia cotidiana nos puede ayudar a entender. Si estiras el brazo, levantas tu dedo pulgar y lo miras mientras alternas la vista entre un ojo y otro, el dedo parece moverse con respecto al fondo. Lo mismo ocurre cuando la Tierra se desplaza en su órbita alrededor del Sol. Si observamos una estrella cercana en enero y luego seis meses después, su posición aparente cambia ligeramente respecto al fondo de estrellas lejanas. Ese pequeño desplazamiento angular es lo que se conoce como paralaje. Midiendo el ángulo y conociendo el radio de la órbita terrestre (unos 150 millones de kilómetros), es posible usar trigonometría para calcular la distancia.

El concepto del paralaje era comprendido desde la Antigua Grecia, pero medir un ángulo tan pequeño resultó imposible durante siglos. Para hacerse una idea, el ángulo de paralaje de las estrellas más cercanas no llega ni a un segundo de arco. Una circunferencia se divide en 360 grados, cada grado en 60 minutos de arco y cada minuto en 60 segundos de arco. Dicho de otra manera, un segundo de arco es una parte entre 3600 de un grado. En términos más concretos equivale a observar desde la Tierra un cráter de tan solo un par de kilómetros de tamaño situado en la superficie de la Luna.

No fue hasta 1838 cuando el matemático y astrónomo alemán Friedrich Bessel logró por primera vez detectar ese desplazamiento. Recurrió a un heliómetro, un instrumento astronómico creado para medir con gran precisión el diámetro aparente del Sol, que le permitió estudiar la estrella 61 Cygni. Bessel midió una ángulo de paralaje de 0,314 segundos de arco, que traducido a distancia significa unos diez años luz, es decir, la luz tarda una década en llegar desde allí hasta nosotros.

Casi al mismo tiempo, el astrónomo escocés Thomas Henderson midió Alfa Centauri desde el hemisferio sur y el alemán Wilhelm Struve hizo lo mismo con la estrella Vega. Por primera vez, la distancia a otras estrellas dejó de ser especulación y se convirtió en una medida real, abriendo una ventana al conocimiento de las distancias colosales en el universo. De allí nació el concepto de parsec, definido como la distancia a la que una estrella tendría un ángulo de paralaje de un segundo de arco, equivalente a unos 3,26 años luz.

El paso siguiente fue usar estas mediciones para calcular la verdadera luminosidad de las estrellas y empezar a delinear el tamaño de la Vía Láctea. En el siglo XX Harlow Shapley descubrió que el Sol no ocupaba el centro de la galaxia sino un lugar periférico, y poco después Edwin Hubble encontró estrellas variables en la nebulosa de Andrómeda y demostró que era en realidad otra galaxia, mucho más allá de la Vía Láctea. La escala del universo volvió a expandirse de manera radical.

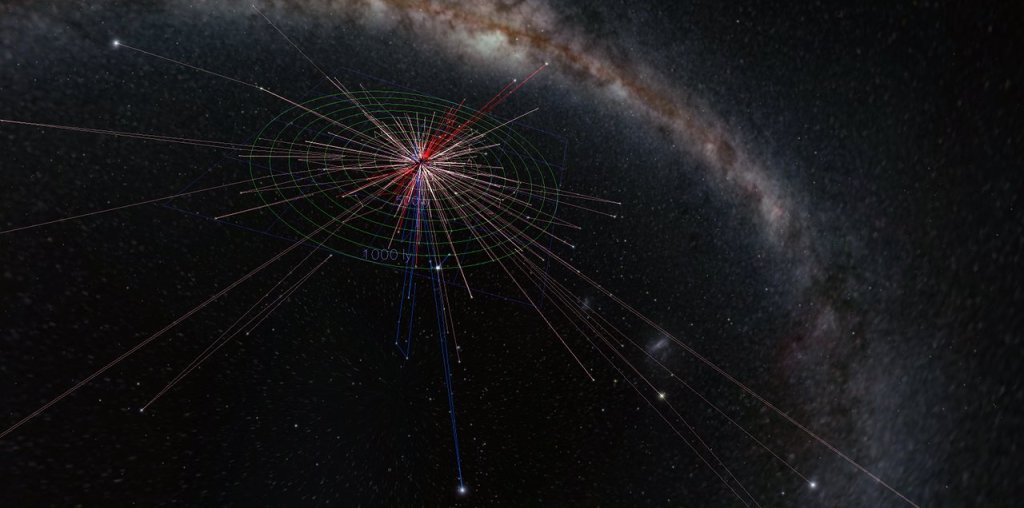

Hoy vivimos en una época en la que medir distancias es posible con una precisión que Bessel jamás hubiera soñado. La misión Gaia de la Agencia Espacial Europea está determinando posiciones y paralajes de más de mil millones de estrellas con precisiones de microsegundos de arco, lo que equivale a mejorar la visión humana por un factor de millones. Gracias a estos datos se reconstruye la estructura tridimensional de la Vía Láctea y se perfecciona el valor de la tasa de expansión del universo.

A pesar de estos avances aún hay incertidumbres, que se relacionan por ejemplo con las dificultades para observar zonas densas y polvorientas de nuestra galaxia y pequeños sesgos en calibraciones que pueden afectar la llamada escalera de distancias cósmicas.